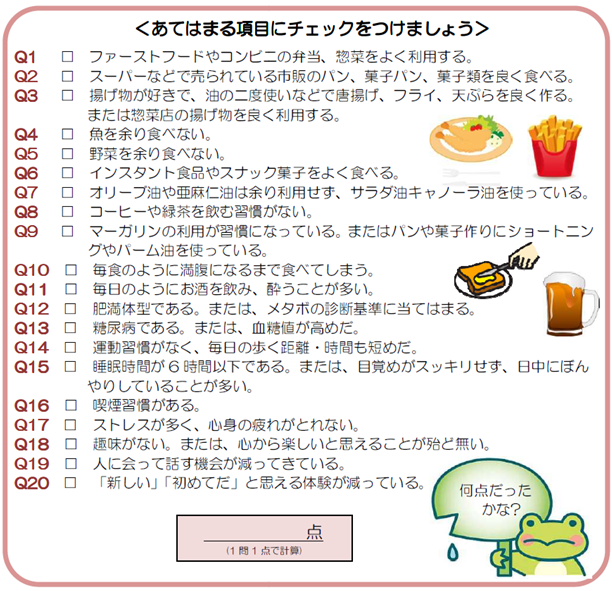

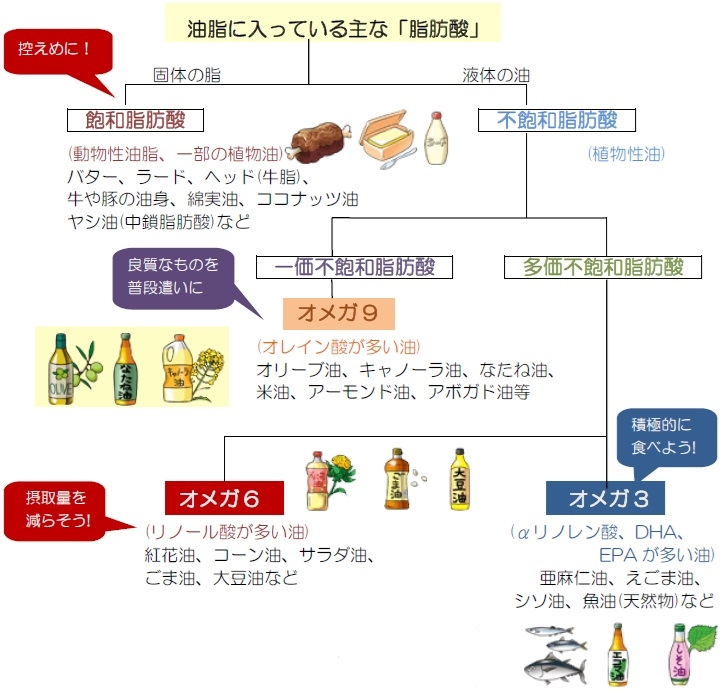

普段の食事で何気なく摂取している油脂。油の種類を知り、避けた方がいい油、摂取が必要な油を知りましょう。

飽和脂肪酸系は控えめにしましょう。

オメガ6系は、揚げ物や炒め物などに使われている油です。摂取量を減らしましょう。

替わりにオメガ9系の良質な油で調理しましょう。

オメガ3は、積極的に摂取して欲しい油ですが、熱に弱いので、サラダや調理済みの食品に使いましょう。

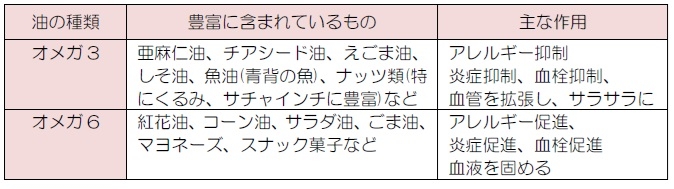

★オメガ3とオメガ6は全く反対の作用があります

★油の摂り方はバランスが大切です

「オメガ3:オメガ6」の摂取比率は「1:4」が良いと言われています。バランスが崩れると、身体の機能も大きく狂います。近年の日本人に見られる欧米型の食生活は、オメガ6の摂取が大変多く、「1:10」~「1:40」に及ぶ場合もあります。

オメガ6にはアレルギー促進や炎症の促進、血栓促進作用があるので、オメガ6過多の食生活が、アトピーや花粉症などのアレルギー症状の悪化や不調の原因の一つになっています。また、マーガリン、ショートニング、菓子類、ファットスプレッドに大量に含まれるトランス脂肪酸(クリニックニュースVol.15参照)は大量に摂取すると、悪玉コレステロールを増加させ、心臓疾患のリスクを高めることが確認されており、危険性が周知の事実となっています。またうつ病のリスクが50%、不妊症のリスクが70%も上がるという研究発表があり、2006年にはニューヨーク市が飲食店での全面使用禁止を条例で定めています。

逆にオメガ3は、アレルギー抑制、炎症抑制、血栓抑制と、全くその逆の働きをしますので、意識的に揚げ物や菓子類を控え、良質なオメガ3の油を摂ることが大切です。

★摂ってはいけない油…トランス脂肪酸

トランス脂肪酸というとマーガリンやショートニングを思い浮かべますが、安価な植物油脂にも注意が必要です。原料から搾り取る時の抽出方法によっては、高温に加熱している製品があります。高温にすると、原料から抽出できる油の量が増えますが、トランス脂肪酸が大量に発生します。

原料に熱を加えず、圧力で油を搾る低温圧搾法(コールドプレス法)の油がお奨めです。トランス脂肪酸が発生せずに製品化できる手段です。但し、採油に手間ヒマがかかる上、原料の2~3割しか搾り取れないため、価格もその分高くなります。

【トランス脂肪酸を避けるには】

① 加工食品を購入する場合には、商品のラベル表示を見て「マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物油、植物油脂、加工油脂、パーム油」が使われていないか確認すること。

② 原料に国産を選び、製法として「低温圧搾搾り、圧搾搾り、コールドプレス」の表記があるものを選ぶ。

ナチュラルクリニック代々木 ※クリニックニュース Vol.29 掲載記事