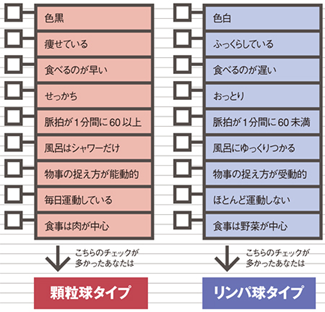

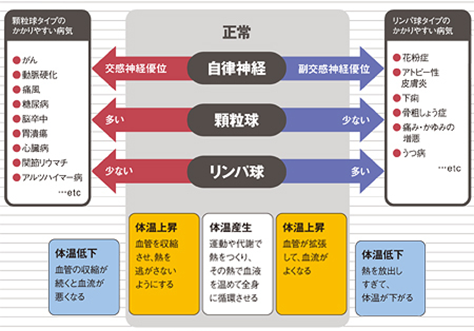

日本の精神科医療は諸外国に比べて、薬の多剤投与が非常に多く、主訴(本来の病気)による症状以外にも、薬による副作用で悩まれている方が多く見受けられます。神経症状に使われる薬は、脳内のシナプスによる神経伝達物質のコントールにも影響があるため、服用し始めると断薬することが困難になり、離脱症状で苦しむことで知られています。

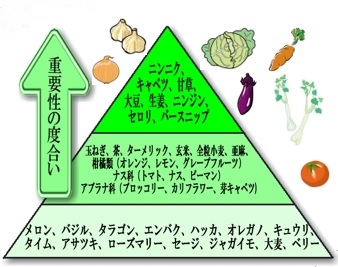

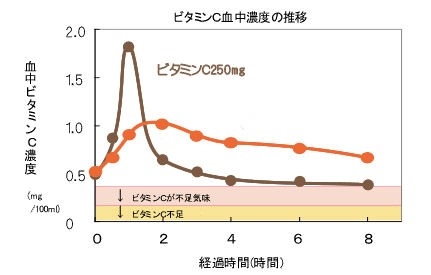

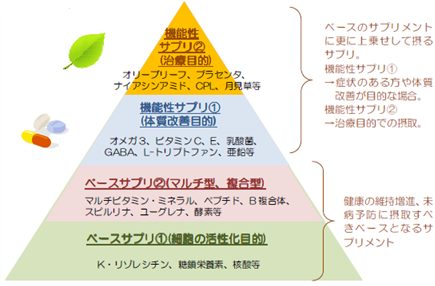

当院では、薬は一時的に症状を緩和し抑制するものであって、病気を改善し回復させることは困難であると認識しています。そのため「減薬」を行いますが、傷ついた細胞を修復し賦活させるために、栄養療法を施しつつ、薬の有害性を減免する必要があります。むやみに減薬や断薬を行いますと、ある程度抑えられていた症状が、逆に離脱症となってマイナス効果を生んでしまいます。減薬する以上、細胞に栄養素を補完するために細胞膜栄養療法(食事療法とサプリメント摂取)が必須です。段階的に減薬を行い、薬を必要としない状態まで体質の改善を行う必要があるのです。

減薬する上で必要なことは

① 病状の確認とその原因となる栄養素の過不足を見極めるため、毛髪検査を受ける。

② 食事療法と共に不足している栄養素の補完を行う目的でサプリメントを摂取する。

③ ある程度、症状が安定してきた段階で、減薬を開始する。

④ 定期的に毛髪検査を行い(症状が安定しているかどうか、栄養素の補完ができているか否か等)、状態が良い場合には更に減薬を進める。

⑤ 断薬に成功しても食事療法は続け、必要な場合にはサプリメントも摂取して、薬の必要がないコンディションになるまで体質改善を行う。

また、自分が服用している薬については、その特長や副作用について、本人自らが熟知する必要があります。インターネットなどの情報サイトを使って、処方されている薬の添付文書を取り寄せてみて下さい。自分の症状が薬による副作用の可能性があるということも、確認できるでしょう。栄養療法を実施しないまま、薬の減薬を試みると、多くの場合には「離脱症状」で苦しみ、それに耐えきれず、更に薬を増量するような結果を生んでしまうこともあります。

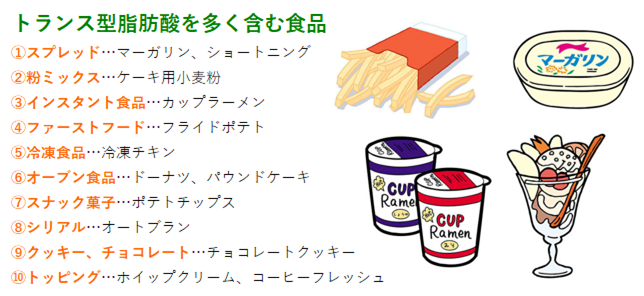

また断薬に成功し、病気が完治しても、以前の食生活や生活習慣に戻してしまうと、また同じ病を発症してしまう結果となります。

自分の弱い所、不足しがちな栄養素は何か、何にストレスを感じるのかなどを自覚し、普段の生活でその対処法を実践しながら、体のコンディションを整え、薬を必要としない体を目指すことが大切ではないでしょうか。

ナチュラルクリニック代々木 ※クリニックニュース Vol.20 掲載記事