当院は栄養療法を中心としたクリニックであるため、

食事やサプリメントの摂取方法などをアドバイスします。

その際に、治療の大きなポイントとなるのが「腸内環境」です。

近年では、腸内環境の大切さを耳にすることが増えたと思いますが、

たくさんの患者さんを診ていると、いかに健康に密接に関わっているのかを感じる日々です。

・広汎性発達障害

・統合失調症

・自律神経失調症

・アレルギー症状

上記の症状は当院で多い患者さんです。便秘や下痢の症状を抱えている方も多く、仮に排便はスムーズである方でも、毛髪検査をすると腸内環境を改善する必要がある方も多いのです。

毛髪検査や血液検査の結果が出た上で、より細かな指導を行いますが、現在の病気を克服するために、一時的に小麦やライ麦などの食品を控えることをお勧めします。最近では耳にすることが多い「グルテン」を含む食品を控えるということです。

今日はそのグルテンについてお伝えします。

グルテンとは?

グルテンとは、小麦やライ麦に多く含まれるタンパク質です。小麦に水分を加えると、グリアジン系とグリニジン系のタンパク質がグルテンになります。パンを例に挙げると、あのモチモチとして弾力感のある美味しい食感がグルテンです。薄力粉、中力粉、強力粉の中でもパン作りに一番使われる強力粉にグルテンが多く含まれます。

なぜグルテンが問題なのか?

上記でお伝えしたように、グルテンはあのモチモチッとした食感をつくるものです。

グルテンの構成成分を見てみると、粘り気が強く、網目状に絡んでいるのが特徴です。

そのため、消化しづらく、消化出来なかった未消化物が腸を傷つけていることが多いのです。

腸を傷つけると何が問題になるのか?

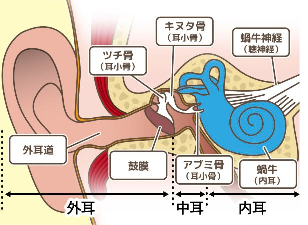

私たちが食べた物は、主に小腸で吸収されます。

小腸の粘膜には絨毛があり、絨毛には無数の突起(腸管)があり、そこから栄養素を吸収します。

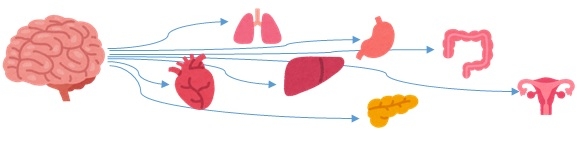

また、小腸では体内に入ってきた菌や有害物質をブロックする役割を担っています。小腸には体内に存在している免疫細胞の約7割が存在するほか、腸の免疫細胞が全身の粘膜に存在する免疫細胞に情報を伝える司令塔のような器官です。そのため腸管が傷つき、ぼろぼろになってしまうと、

そこから異物が侵入します。(リーキガット症候群)

その際、身体に存在する免疫細胞が間違えて働き、本来は攻撃する必要のないものを攻撃してしまい、

アレルギー反応や自己免疫疾患など様々な症状を招きます。

また、グルテン以外にも腸管を傷つける原因があります。

・食品添加物(加工食品)

・精製された砂糖

・薬

・水道水

・農薬

・カフェイン飲料

・腸内環境の悪化

・カゼイン など

またグルテンが体内で分解された物質は、精神障害に大きく影響を与えるとされています。

今までパンやパスタを多く食べていた方は「グルテンフリー」食材を摂り入れる事もお勧めですが、これらは血糖値の変動を招く糖質が使われていることもあるので注意が必要です。

毛髪検査 ではグルテン不耐症や、栄養素の過不足を調べ、その結果に併せて食事指導やサプリメントの提案をしています。お気軽にお問い合せください。