人は、会話をしたり、その話の内容を理解したり、コミュニケーションを

とったり、物事を考察したり…と、日常の中で様々な事を行っていますが、そ

うした事が上手く出来なかったり、原因がわからず困ってしまったり、と

いう状況が18歳までにあらわれるものを発達障害と言います。

今回は、発達障害の1つである「ADHD(注意欠如・多動症)」 について、

その症状や特徴、原因について掘り下げてみようと思います。

ADHDとは

ADHD(AttentionーDeficit/Hyperactivity Disorder)とは、

日本語では「注意欠如/多動性障害」と言い、自身をコントロール

する力が弱く、それが行動面で問題となる障害です。

主な症状を挙げると、以下の3つとなります。

1 不注意 ●課題や活動しなくてはならない場面で

集中力が続かなかったり、順序立てて行う事が難しい

●勉強や生活面で細かい所まで注意を払わな

かったり不注意ゆえの間違いをする

●好きな事、興味のある事に集中しすぎてしまい、

他の事への切り替えが難しい

●忘れっぽい/必要なものを忘れてしまう

●音に敏感に反応する/刺激にすぐに興味を示す

●同じ事を繰り返して行うのが苦手

2 多動性 ●方的にしゃべる/過度にしゃべる

●夢中になって、周りへの注意が向かなくなる

/加減がわからず、暴走したり過激になる

●授業や会議などの場面で落ち着いて

座っていられない

3 衝動性 ●思いついた行動を唐突に行う

●横から割り込む等、順番を待つのが

難しい/順番ややり方にこだわる

●相手が質問や話をし終わらないうちに答えてしまう

/他人の行動を遮ってしまう

多動や衝動性などは、意図的なものではなく、無意識のうちに

身体が動いてしまったり、動いていないと気分が落ち着かなかったり、

それを抑える事が出来なかったりする症状です。

しかしながら、ADHDの症状に伴う言動は、この障害を知らない

人からは誤解を招かれやすく、それが、さらに本人の心身の負担に

繋がってしまう事が多いのです。

ADHDの原因は?

ADHDの特性である上記の症状は、小児期であれば成長の段階で

殆どの子供に一時的に見られます。そのため、ADHDと診断される

ケースでも周囲には障害とは認識されず、単にわがまま、暴力的と

思われてしまう事も少なくありません。

また、「しつけが悪い」と、親の育て方の問題と誤解される事もあります。

ADHDは、胎内の発達の段階での、神経伝達物質や脳の働きの偏りに起因

しているとも言われています。注意力、行動の調節に関わっている尾状核や判断力、

衝動性の抑制に関わる前頭葉の一部が健常者と比較して小さい事が明らかになって

いますし、脳血流量が通常よりも少なく、活動が低下している領域がある事も

わかってきています。

ADHDのメカニズムについては、まだはっきりとは解明されていませんが、中枢神経に

なんらかの機能障害があると考えられています。脳と脊髄を中心とした中枢神経では、

身体の各部位からの刺激や情報を判断し、分析をして、その情報をまた各部位に伝えて

いますが、それがスムーズに伝達出来ない、と考えられます。

また、ADHDでは、神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンが十分に機能して

いない事がわかっており、それが原因で不注意や多動性が起こるのではないか、とも

考えられています。また、体験・記憶・学習や、行動をコントロール(実行機能)する大脳の

中の前頭前野などの働きに偏りがあるのではないか、とも考えられています。

ADHDは、遺伝的素因や環境要因(妊娠中の食事、妊娠中・出産時の合併症、親の出産年齢、

環境汚染など…)の影響を指摘する説もあります。遺伝などの素因、育ってきた環境や生活

環境により、症状の現れ方に差が出たり、増幅したりする因子遺伝も指摘されています。

成長期のADHD

幼児期・就学前

ADHDの特徴である多動や衝動的な行動は、幼児期のほとんどの子供にみられるため、

判別が難しいのが現状です。その中でもちょっとした言葉の遅れや兄弟げんかが時に

素因を増幅しまう事があります。親や保育機関の先生が、兄弟や友達とのけんかや

もめごとの初動段階で間に入り、場所を変えて落ち着かせたり、その都度、各々の場面で

どうしたらよいか、具体的な対処方法を教えてあげる事で、経験の積み重ねとして対応する

力を身に付けていけます。

また、紙芝居や絵本の読み聞かせ等で感情や言葉の理解力を育む事もとても有効です。

学童期

注意力が散漫だったり、ひとつの事にじっくり取り組む事がなかなか出来ず、

授業なども集中して受ける事が出来ません。

ADHDの子供は、視覚的な刺激が少ない方が集中できると言われています。

家の中や教室の黒板周辺の掲示物を最小限にしたり、時計の配置に配慮する、

などの対策も有効です。

また、授業や作業などの時間配分を考えたり、目標を持たせたり飽きない工夫を

する事も物事へ取り組みやすくなります。

ADHDの子供は、自分の興味のある事には集中できる事が多いので、その子の

興味を引き出したり、得意な分野を伸ばしてあげる工夫や実験・もの作り・

視聴覚教材等を活用する事もよいでしょう。

多動症がみられる場合などは、学校では授業前や授業間の休み時間などに

思いっきり身体を動かしたり、動きのある先生の手伝いなど、少しずつでも

活動エネルギーを放出できる工夫をする事で授業などへの集中力が高まります。

もし、けんかや多動などの問題が起こった場合は、その子供の気持ちに

寄り添ってあげる事が大切です。

中高生(思春期)

ADHDの特徴的な行動が落ち着いてくる代わりに、LDなどの他の発達障害との

合併症状が目立ってくる事があります。思春期特有の親や教師への反抗が強く

現れたり、友人と上手く付き合えず、トラブルに繋がったり、ルールを守れな

かったり等、結果的に周囲から問題視されてしまうケースが多い様です。

また、他人と自分を比べて悩む様になったり、

完璧主義の傾向性が強い子の場合は、出来ない事がコンプレックスに

なって、自己肯定感が低くなったり、物事や学習への意欲が低下し、

引きこもりになってしまうケースもあります。

ADHDの中でも不注意の特性が強い場合は、集団学習に集中できず、

学力低下に繋がる傾向性がみられます。この時期は、成長過程で人間関係や

学力面で達成感や安心感、喜びや満足、協調性など、精神的な成功報酬をとても

必要とします。もし、友人関係などで困っていたり、学力面で躓きそうになっていたら、

孤立が深刻化する前の初動段階で親や教師など、大人の立場からフォローをして

あげる事がとても大切です。その際は、頭ごなしに叱りつけたり、出来ない事を責

めるのではなく、静かな環境でまずは本人の気持ちを聞き、大人の立場からの

気持ちを伝えます。そして具体的に対処方法を一緒に考えたり、本人が理解

しやすい様、具体的、簡潔的に説明する等の工夫が必要でしょう。

かつては、ADHDの症状は、成長するに伴って改善していくと考えられていましたが、

研究が進むにつれて、慢性的な経過をたどるケースも多い事がわかってきました。

成人期までにほとんど症状がわからなくなるケースもありますが、後々まで

症状が続いたり、さらには依存症や他の発達障害の素因となって二次的障害に

進むケースもみられます。感情が安定している、知的能力に問題がない、他の障害や

疾患をもち併せていない、家庭や学校などの理解やサポートが安定している等の

条件によって、症状の経過に大きな差が生まれると考えられています。

また、女の子は、男の子と比べて多少不自由さを感じながらもADHDとは診断されず、

性格の問題として流されてしまう事も多い様です。女の子は、目立った問題行動が

少ない傾向で、多動よりも不注意優勢と言われています。

ADHDの様な障害は、どのレベルから障害と診断するか、難しいものです。

障害と言っても、本人が心身の負担に感じたり生きにくいと思わなければ、

普通に日常生活を送る事は十分可能ですし、解釈の方向次第では、可能性が

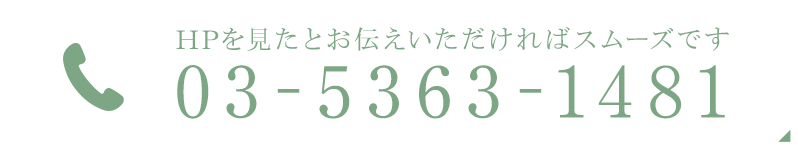

広がる事も多いのです。生活の上で支障をきたす事が多い様であれば、心理

カウンセリングや専門医へ受診し、相談されるとよいでしょう。

その子の特異な分野や特性を見つけ出し、伸ばしていくためには、

家族や学校、支援機関や医療機関が連携し、情報を共有しながら

サポートしていく事が必要不可欠です。

また、食生活や生活のリズムや習慣づけ等、各々の工夫を重ねる事もとても大切です。

ナチュラルクリニック代々木

・