昔から食にまつわる「医者いらず」の言葉があります。

・「腹八分目に医者いらず」

腹八分にする事で、消化器官への負担を軽減し、成人病予防や未消化物による腸内環境の悪化を防ぎ、万病予防に繋がります。

・「柿は医者いらず」

柿に限らず、実りの秋には様々な実が色づき、食べ物が豊富で気候も穏やか、病気になる人が軽減するという秋の過ごしやすさを表した言葉です。柿にはビタミンA・Cが豊富な上、二日酔い改善になるアルコールを分解する(タンニン)と、利尿作用のある(カリウム)も豊富に含まれています。しかし、食べ過ぎると胃石や下痢、便秘の原因になるので、食べ過ぎには注意しましょう。

・「サンマが出ると按摩がひっこむ」

秋になると身体によい食材が多くなり、病人が減るという例えです。また、(サンマ)と(按摩)の語呂合わせの洒落にもなっています。

・「大根おろしは医者いらず」

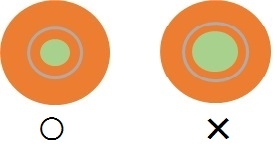

大根をおろした時の辛み成分「イソチオシアナート」はワサビなどの辛み成分にも含まれ、免疫力アップ、癌細胞の抑制、消化吸収を助ける等の効能があります。皮の部分に近い所に含まれているので、皮は薄くむくと良いでしょう。更にでんぷんを分解する消化酵素の「ジアスターゼ」やビタミンⅭを含んでいますが、ビタミンⅭは時間と共に減少するので、食べる直前に擦り下ろすのがお勧めです。

・「梅はその日の難逃れ」

梅に含まれるクエン酸は、疲労回復や殺菌効果があり、昔から病気の予防に使用されてきました。更に梅干しは整腸作用や血流改善にも効果的です。梅を勧めた格言に、こんな過激なものもあります。「医者を殺すにゃ刃物はいらぬ朝昼晩と梅を食え」

これも梅を朝昼晩と摂る事は医者が不要になるほど健康に良いと言っているのですが、梅干しには塩分が多く含まれている為、食べ過ぎには注意しましょう。

・「味噌は医者いらず」

飛鳥時代に中国から伝来した味噌は、昔は高級品で薬やおかずとして扱われてきました。大豆を発酵して作られた味噌は、炒ったものや煮た大豆より消化に優れ、タンパク質の吸収にも優れてる他、腸内環境改善にも繋がる優れた食品です。朝には代謝を促進する「赤味噌」、夜は精神安定作用のあるGABAを多く含む「白味噌」を摂ると安眠効果やストレス軽減に繋がると言われています。

・「朝茶は七里帰っても飲め」

「朝茶はその日の難逃れ(あさちゃはそのひのなんのがれ)」、「朝茶に別れるな」とも言うように、朝のお茶は一日の災難を除いてくれると言われ、朝茶を飲むのを忘れて外出してしまったら、たとえ七里という遠い距離であっても戻ってお茶を飲むべきだ、と言われてきました。緑茶にはビタミンⅭやカテキン、カフェイン等が含まれ風邪予防や血糖値と血圧の抑制やコレステロール、活性酸素の減少などが挙げられます。

「医者が青くなる」シリーズは沢山あります

・「柿が赤くなると医者が青くなる」

・「蜜柑が黄色くなると医者が青くなる」

・「トマトが赤くなると医者が青くなる」

・「柚子が黄色くなると医者が青くなる」

医者が必要なくなるという意味で使われる事が多く、栄養価の高い食材や季節などから比喩されたものが各地方により多く存在します。

更にこのような格言は日本だけでなく、世界各国でも言われています。

フランス

Avec bon pain,bonne chere et bon vin, on peut envoyer promener la medecine.

「美味しいパンとご馳走、それにうまいワインがあれば医者いらず」

これは、食の幸福感を大切にしたフランス人らしい言葉と言えますね。赤ワインには抗酸化作用のあるポリフェノールを含み、1日1杯程度のアルコールは健康にも良いと言われていますが、個人差がある為、ご自身の心と体と相談して摂取する様にしましょう。

イギリス

an apple a day keeps the doctor away

「一日に一個のりんごは医者を遠ざける」

スペイン

「毎日のりんご一個は医者の費用を節約できる」

中国

如果你吃苹果,你不需要医生

「リンゴを食べると医者いらず」

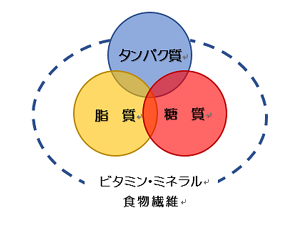

リンゴにはビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富に含まれる他、強い抗酸化作用のある(ケルセチン)が豊富に含まれて免疫力向上から病気の予防に繋がります。世界中で大切にされる果物ですね。

その他

Feed by measure and defy the physician.

「適度に食べて医者を無視せよ」

Measure is medicine.

「程よさは薬である」

Much meat, much disease.

「食べ物が多ければ病気も多い」

食物への注意だけではなく、食事の摂取量を抑えて暴飲暴食を控え、胃腸への負担を軽くして未消化物を少なくする事が、腸内環境を良好に保ち健康の秘訣となります。日本では、腹8分目と言いますね。

逆に、医者が必要となる時期に因んで、注意を促す格言もあります。

・「枇杷が黄色くなると医者が忙しくなる」

びわの色づく初夏にかけて急に病人が増え、医者が繁昌する。という言葉もあります。

更にヨーロッパでは食べる時間帯について記述した物もあります。

・「朝のくだものは金、昼は銀、夜は銅」

ここで言われているフルーツの効果とは、エネルギー消費を表しています。果物には果糖やブドウ糖などが多く含まれ、朝に摂取すると身体や脳を活動的な状態にしてくれるので、1日の始まりに摂取するには適していると言えるでしょう。しかも果物には酵素が含まれ、体の排泄や代謝が促進されデトックス作用に繋がります。反対に夜は運動量の低下から代謝が減り、摂取した果物の果糖が脂肪に代わり、体に蓄積され太る要因の他、消化不良の原因となります。これらの事から、果物は朝摂ると良いとされました。

昔から健康には食が重要視され、様々な言葉として言い伝えられてきました。現在、日本には多くの食が溢れ、好きなものを好きな時に食べられる様になりました。何をいつ、どれくらい摂るのかの選択肢は、個人の意思に掛かってきます。体調が悪くなったと病院へ行く前に、自身の体調をしっかりと把握し、食を見直すことが健康で美味しい人生を送る事に繋がります。「医者いらず」の生活に越したことはないですね!

ナチュラルクリニック代々木