油と言えば「太る」という余り良くないイメージがありますが、私達が生きていく上で欠かせない重要な働きを担っています。「身体を健康にする油」と「不健康な油」とは何でしょう。今日は、油について少し考えてみたいと思います。

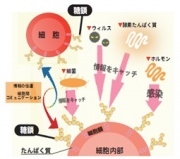

身体に良い油の代表がオメガ3という脂肪酸(αリノレン酸、DHA、EPA)です。主に青魚(アジ、イワシ、サバ等)や亜麻仁油、えごま油、クルミ等に多く含まれています。オメガ3にはアレルギー・炎症・血栓の抑制、血管拡張などの作用があり、脳や細胞だけでなく、心臓や血管、女性ホルモン、皮膚にも良い効果をもたらします。

オメガ6を代表する脂肪酸はリノール酸です。サラダ油、ゴマ油、紅花油、マヨネーズにも多くのリノール酸を含んでいます。食生活の中の油脂製品の大半に含まれる他、スナック菓子やカップ麺、フライドポテトなどの加工食品にも多様されています。アレルギー・炎症の促進の他、血液を固めるなどオメガ3と反対の働きをします。

油の摂取には、オメガ3とオメガ6のバランスが重要となります。共に「必須脂肪酸」と呼ばれ、体内で作る事が出来ない為、毎日の食事から摂取する必要があります。オメガ3とオメガ6の摂取バランスは1:4が理想とされますが、現代ではオメガ6の摂取過多により心身に様々な影響をもたらしています。より健康な生活をする為にも、オメガ6の摂取を減らしつつ、オメガ3を摂取するようにしましょう。

オメガ3、6の他にオメガ9があります。オレイン酸を多く含む油で、オリーブオイルがこれに当たります。オメガ9は体内で作り出せる油で、加熱にも強い為、炒め物などにお勧めです。

「身体を不健康にする油」の最たるものが「トランス脂肪酸」です。トランス脂肪酸の主な物は、一般的なマーガリン、ショートニング、加工油を用いた食品(スナック菓子、カップ麺、クッキー)です。市販のお惣菜、菓子類、加工食品に多く含まれている為、極力控える方が良いでしょう。

トランス脂肪酸を摂取すると、生活習慣病や心臓病、癌、アトピー等のアレルギー疾患、認知症のリスクを高めます。商品の原材料名に「ショートニング」「植物油脂」「植物油」「ファットスプレット」と記載があれば、いずれもトランス脂肪酸を含んでいる商品となります。加工食品、外食は控え、これを機会に身体に摂り入れる「油」を見直してはいかがでしょうか。

ナチュラルクリニック代々木